将棋ファンの間で、注目を集めるタイトル戦の一つ「叡王戦(えいおうせん)」。

トップ棋士たちが繰り広げる最高峰の戦いは、多くの人々を魅了してやみません。

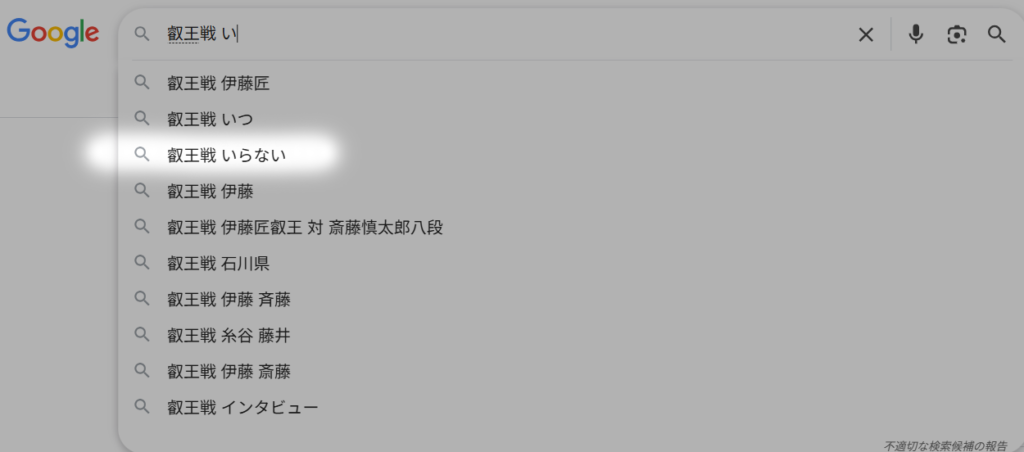

しかし、その華やかな舞台の裏で、SNSや検索エンジンを賑わせる少し不思議な言葉があります。

「叡王戦 ひどい」「叡王戦 いらない」

最高峰の戦いであるはずのタイトル戦が、なぜこれほど手厳しい言葉で語られることがあるのでしょうか。

実は、この一見ネガティブな「ひどい」という言葉には、単純な批判だけではない、複雑で多層的な意味が込められています。

この記事では、なぜ叡王戦が「ひどい」とまで言われるのか、その理由を一つひとつ丁寧に、そして深く掘り下げて解説します。

電王戦という異色のルーツから、主催者交代によるアイデンティティの変遷、そして絶対王者・藤井聡太七冠の存在がもたらした光と影まで。

叡王戦が持つ独特の魅力と課題、そして現代将棋界におけるその重要な役割まで、。

そもそも叡王戦ってどんなタイトル戦?激動の歴史を振り返る

叡王戦の複雑な評価を理解するためには、まずその特異な成り立ちを知る必要があります。

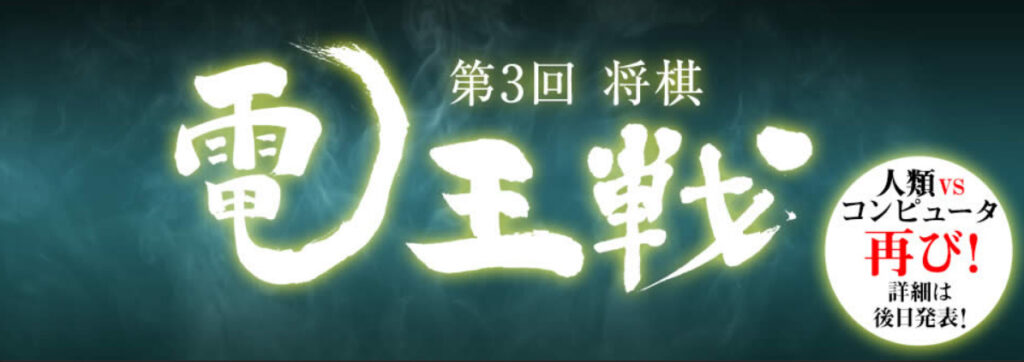

電王戦からタイトル戦へ。ネット文化から生まれた棋戦

叡王戦のルーツは、2012年に始まった「将棋電王戦」という、当時としては極めて斬新な企画にあります。

これは、プロ棋士とコンピュータ将棋ソフトが威信をかけて戦うというものでした。

主催は、動画サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ。

ネット中継を前提とし、視聴者のコメントが画面を流れる独特のスタイルは、従来の将棋ファンの枠を超え、多くのネットユーザーを巻き込む社会現象的な盛り上がりを見せました。

http://ex.nicovideo.jp/denou/

この成功を受け、2015年に「叡王戦」が一般棋戦として創設。

そして、その人気と注目度の高さを背景に、2017年度から将棋界で8番目の「タイトル戦」へと異例のスピードで昇格を果たします 。

新聞社や通信社が主催するのが当たり前だったタイトル戦の世界に、IT企業であるドワンゴが風穴を開けた瞬間でした。

ドワンゴ時代の叡王戦は、まさに「革新」の連続でした。

クラウドファンディングで本戦トーナメント抽選権、見届け人(対局の最初と最後に同席可能)や振り駒役、支援CMの募集をしたりと、ファンを巻き込む斬新な試みを次々と打ち出しました。

良くも悪くも、これまでの将棋界の常識を覆すそのスタイルは、熱狂的な支持を集める一方で、一部の伝統を重んじるファンからは戸惑いの声も聞かれました。

しかし、この挑戦的な運営は、ビジネスとしては常に綱渡りの状態でした。

そして2020年、ドワンゴは主催からの撤退を発表。

棋戦の存続が危ぶまれましたが、ここでお菓子メーカーの「不二家」が主催を引き継ぎ、現在に至ります。

この主催者交代が、叡王戦のアイデンティティを大きく変え、現在の複雑な評価に繋がる最初の大きな転換点となったのです。

ネット企画が起源ということもあり、ABEMAでの解説付き配信や、SNSと連動した企画など、他の伝統的なタイトル戦にはない、革新的でエンターテイメント性の高い取り組みが特徴です。

現在の対局形式と将棋界での「序列」

現在の叡王戦は、以下のような形式で行われています。

形式

まず、全棋士が段位別に分かれて予選を戦います。

その予選を勝ち抜いた棋士と、前期成績優秀者などのシード棋士が本戦トーナントに進出。

そして、トーナメントを制した一人が挑戦者となり、タイトル保持者である叡王と五番勝負(先に3勝した方が勝ち)を戦います。

序列

八大タイトルには、契約金などに応じて「序列」という格付けが存在します。

叡王戦は、2025年5月時点で竜王戦、名人戦に次ぐ序列3位に位置付けられており、これは歴史の浅さを考えれば破格の待遇です。

賞金額は非公開ですが、この序列に見合った高額なタイトル戦であることは間違いありません。

| 将棋タイトル棋戦の序列一覧 (2025年5月時点) | |

|---|---|

| 1 | 竜王戦 |

| 2 | 名人戦 |

| 3 | 叡王戦 |

| 4 | 王位戦 |

| 5 | 王座戦 |

| 6 | 棋聖戦 |

| 7 | 棋王戦 |

| 8 | 王将戦 |

叡王戦が「ひどい」と言われる3つの理由

それでは、本題である「ひどい」という言葉が生まれる背景を、具体的な出来事と共に見ていきましょう。

理由1:メディアの報道姿勢が「ひどい」?

2024年6月20日、将棋界に激震が走りました。

第9期叡王戦五番勝負の最終第5局で、挑戦者の伊藤匠七段が藤井聡太叡王(当時)を破り、初のタイトルを獲得。

これにより、藤井七冠が守り続けてきた前人未到の「八冠独占」が、254日で終わりを告げたのです。

この歴史的な瞬間に、一部のメディアが掲げた見出しが、多くのファンの怒りを買いました。

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202406200001129.html

「藤井聡太8冠『254日天下』で終わる」

この「天下」という言葉は、本来「天下を取る」のように偉業を称える際にも使われますが、「○○日天下」という表現は、歴史上、明智光秀の「三日天下」のように、短命に終わった政権を揶揄するニュアンスで使われることがほとんどです。

藤井七冠が成し遂げた「八冠制覇」と、それを254日間も維持したこと自体が、誰も成し得なかった歴史的偉業です。

それにもかかわらず、その功績を軽んじ、まるで失脚したかのように報じる姿勢に、ファンからは「あまりにリスペクトがなさすぎる」「新チャンピオンの伊藤七段にも失礼だ」「ひどい見出しだ」と、ネット上で凄まじい批判が巻き起こりました。

この出来事は、叡王戦そのものの問題というよりは、周辺の報道に対して「ひどい」という批判が向けられた典型的な例です。

しかし、なぜこのような報道が生まれてしまうのか。その根源には、次に解説する叡王戦が抱える構造的な問題が深く関わっています。

理由2:個性の変化が「ひどい」?

叡王戦に対するファンの複雑な感情を理解する上で最も重要なのが、ドワンゴ時代から不二家時代への移行に伴う、棋戦の「個性」の劇的な変化です。

【ドワンゴ時代】革新的で、あまりに過酷な「七番勝負」という名の実験場

ドワンゴが主催していた頃の叡王戦は、まさに異端児でした。

その象徴が、タイトル戦で採用されていた「七番勝負」と「変則持ち時間ルール」です 。

棋戦の最高峰とされる竜王戦、名人戦は七番勝負です。(王位戦、王将戦も)

叡王戦もこれに並ぶことで、新しいながらも高い格式を誇っていました。

さらにユニークだったのが持ち時間です。

両対局者が「1時間・3時間・5時間」という3つの選択肢から、どの対局でどの持ち時間を使うかを選ぶという、極めて戦略的なルールでした(第7局のみ6時間)。

これが棋士たちに多大な負担を強いると同時に、ファンにとっては予測不能なドラマを生む源泉となっていました。

この過酷なフォーマットが生んだ最大の伝説が、2020年の第5期叡王戦です。

永瀬拓矢叡王(当時)と挑戦者の豊島将之竜王・名人(当時)の戦いは、2度の持将棋(引き分け)を挟み、決着がなんと第9局までもつれ込むという、将棋史に類を見ない死闘となりました。

七番勝負なのに9局も戦うという異常事態。

両棋士の心身が限界に達する中、盤上では最高レベルの攻防が繰り広げられました。

この壮絶な戦いは、ファンから「名勝負だ」と称賛される一方で、その混沌とした展開は、運営の難しさも露呈させました。

この戦いこそが、ドワンゴ時代の叡王戦を象徴する光と影だったのです。

【不二家時代】安定と引き換えに失われた「特別感」というジレンマ

第6期から不二家が主催を引き継ぐと、棋戦は大きく姿を変えます。

タイトル戦は五番勝負に短縮され、持ち時間も4時間に固定。

他の多くのタイトル戦と足並みをそろえた、安定的で分かりやすいフォーマットになりました。

この変更は、棋戦の存続にとって不可欠な、現実的で賢明な判断でした。

しかし、熱心なファンの中には、この「標準化」を寂しく思う声が少なくありません。

竜王戦・名人戦と同じ「七番勝負」という格付けや、変則持ち時間というユニークさが失われたことで、「叡王戦ならではの特別感がなくなった」「他のタイトル戦との違いが分からなくなった」と感じるのです。

このアイデンティティの喪失こそが、ファンが抱く愛憎半ばの嘆きの正体です。

棋戦が存続してくれたことへの感謝と、かつての刺激的な個性が失われたことへの寂しさ。

この二つの感情の板挟みが、叡王戦への複雑な評価を生んでいるのです。

理由3:藤井聡太七冠への依存が「ひどい」?

そして、現代の叡王戦を語る上で避けて通れないのが、一人のスーパースター、藤井聡太七冠の存在がもたらした光と影です。

叡王戦の価値そのものが、彼の存在に大きく依存しているのではないか、という構造的な問題が指摘されています。

そもそも、不二家がドワンゴから主催を引き継いだ背景には、「藤井聡太という棋界の至宝と関われるから」という打算があったのではないか、という見方は根強くあります。

そして事実、藤井七冠は不二家主催初回の第6期に豊島叡王(当時)からタイトルを奪取し、叡王となりました。

この劇的な世代交代は、新しいスポンサーにとってこれ以上ない船出となったはずです。

しかし、この成功体験が、皮肉にも「藤井聡太への過度な依存」という構造を生み出してしまいました。

この構造が、理由1で挙げた「254日天下」のような、新チャンピオンへの敬意を欠く報道が生まれる土壌となっているのです。

つまり、藤井七冠が負けると、伊藤匠七段の初タイトル獲得という快挙よりも、「絶対王者の敗北」という物語の方が大きく扱われてしまう。

これは、タイトルを獲得した他のトップ棋士たちに対して極めて失礼であり、タイトル戦そのものの権威を揺るがしかねない、ファンにとっては「ひどい」と感じる状況と言えるでしょう。

「ひどい」だけじゃない!叡王戦が持つ確かな魅力と未来

ここまで課題を中心に見てきましたが、もちろん叡王戦には他の棋戦にはない、素晴らしい魅力が数多く存在します。

盤上の輝きは常に世界最高峰

スポンサーやフォーマットがどう変わろうと、盤上で繰り広げられる戦いの質は、常に世界最高峰であるということです。

藤井七冠と伊藤七段が戦った第9期叡王戦も、互いの読みと意地がぶつかり合う、息をのむような名局の連続でした。

終局後、藤井七冠が「終盤でちゃんと読めていないところが多かった」と悔しさを滲ませたこと自体が、いかにハイレベルな戦いであったかを物語っています 。

「おやつ」文化

不二家が主催になってからは、叡王戦五番勝負で提供されるおやつはすべて不二家のものになっています。

対局中に棋士が選ぶ不二家のケーキやお菓子が毎回大きな話題となり、今や観戦に欠かせない楽しみの一つとなっています。

このように、ファンが気軽に参加できるインタラクティブな要素は、棋士の人間的な魅力を伝え、ファンとの新しい絆を生み出しました。

これは、他のタイトル戦にはない、叡王戦ならではの温かい魅力であり、大成功を収めた「発明」と言えるでしょう。

まとめ:叡王戦は将棋界の未来を映す鏡

叡王戦が「ひどい」と言われる背景には、

- 報道姿勢への批判

- 過酷な名勝負への称賛

- アイデンティティ喪失への嘆き(複雑な感情)

という、実に様々な感情が渦巻いていることが分かります。

評価がこれほど大きく割れるのは、それだけ叡王戦が既成概念を壊し、常に挑戦を続けてきた、多くの人々から注目される存在であることの裏返しに他なりません。

盤上で繰り広げられる戦いの質は、紛れもなく将棋界の至宝。

しかし、その歴史や運営、報道のあり方については、常に議論が巻き起こる。

この強烈なパラドックスこそが、叡王戦というタイトル戦の本質なのかもしれません。

ネット時代に生まれ、激動の歴史を乗り越え、今もなお変化を続ける叡王戦。

これからも、私たちをあっと驚かせるようなドラマを見せてくれるであろうこのタイトル戦から、目が離せませんね。