「人形」と「ぬいぐるみ」。

どっちも飾ったり遊んだりするためのものですが、具体的な違いってなんだろう?

このページでは、人形とぬいぐるみの違いについて説明します。

「人形」とは?

辞書による「人形」の定義

デジタル大辞泉によれば、「人形」は次のように定義されています。

木や紙、土などで人間の形をまねて作ったもの。古くは信仰の対象であったが、中世以後は愛玩・観賞用として発達。演劇にも用いられる。

デジタル大辞泉(コトバンク)

もう一種類辞書を見てみましょうか。

日本大百科全書(ニッポニカ)によると、次のように定義されています。

人間の姿を模造して、木、紙、土、布、ゴム、金属、セルロイド、ビニルなどで加工された愛玩(あいがん)品。

日本大百科全書(ニッポニカ)(コトバンク)

どちらにも共通していることは、“人の形をかたどったものであること”です。

人形の起源は古く、旧石器時代までさかのぼります。

初期は土や木など自然のものを利用した、祭祀儀礼目的のためのものでした。

Jason210 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

近代になるとビニールや布など、多種多様な素材が用いられるようになりました。

各地域や文化によっても、日本人形やフランス人形、リカちゃん人形など、異なる人形が存在します。

人形の歴史的背景

人形の歴史は非常に長く、古代から現代に至るまで多くの変遷を経てきました。

古代エジプトやギリシャ、ローマなどの古代文明では、宗教的儀式や魔除け、神への捧げ物として人形が用いられていました。

中世ヨーロッパでは、子供のおもちゃとしての役割が強まりましたが、同時に貴族の間では装飾品としての価値も認識されていました。

日本においても、縄文時代には「土偶」と呼ばれる祭祀儀礼用の土人形が作られていました。

Saigen Jiro, Public domain, via Wikimedia Commons

平安時代には、宮中で人形を使ったおままごとのような「ひな祭り」の原型となる行事が行われていました。

このように、地域や時代によって人形の役割や意味は大きく異なります。

人形の素材と種類

人形の素材は時代や地域によって異なりますが、一般的には木材、布、ビニール、陶器などが用いられます。

例えば、日本の伝統的な人形である「市松人形」や「雛人形」は、木材や布を用いて精巧に作られています。

Miyaka826, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

opencontent / David Wiley, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

フランス人形は、その美しい顔立ちと豪華な衣装が特徴で、主に陶器やビスクと呼ばれる素材で作られます。

鈴木早智子, Public domain, via Wikimedia Commons

一方、現代の子供たちに人気のあるリカちゃん人形は、ビニール素材を用いて量産されており、手軽に購入できること、さまざまな種類の衣装を着せ替えできることから広く親しまれています。

このように、人形は素材や製作方法によってその特性や価値が異なります。

宗教的な用途から観賞・愛玩用への変遷

人形は当初、宗教的な目的で作られることが多かったものの、次第に子供の玩具としても広く普及するようになりました。

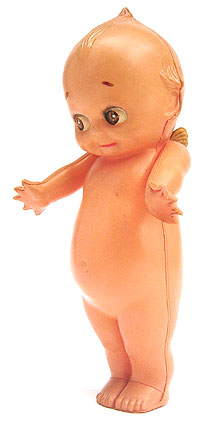

20世紀に入ると、テディベア、キューピー人形、寝かせると目を閉じるスリーピングドール、バービー人形など、様々な人形が登場しました。

Polimerek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Galessa at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

(昭和2年、アメリカから日本へ親善のために送られた人形。スリーピングドールが含まれる)

The Library of Congress, Public domain, via Wikimedia Commons

1950sUnlimited, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

現在では、人形は観賞用としても愛玩用としても親しまれています。

このように、人形はその歴史や文化的背景を通じて、多様な用途と価値を持つ存在として進化してきました。

人形の文化的・地域的な違い

日本の人形文化

日本では古くから人形が親しまれてきました。

雛人形や五月人形などの節句人形は、江戸時代に盛んになり現代まで続く伝統です。

Hideyuki KAMON, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

江戸時代の人々は人形に憧れを託し、より美しく華やかなものを求めました。

「市松人形」の登場もこの頃で、着せ替え人形として人気を博し、観賞用としても高い評価を受けました。

人形師の技術も発達し、素材も贅沢になっていきました。

各地方でも独自の人形文化が育まれました。

例えば、良質の粘土が採れる場所では土雛が、城下町では張り子の雛人形が、地方の町々では押絵の人形が作られ、女の子の誕生や初節句、正月などに贈られていました。

Yoshio Kohara, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

こうした素朴で味わい深い人形たちも、日本の人形文化の大切な一部となっています。

欧米の人形文化

一方、欧米でも19世紀以降、様々な人形が作られるようになりました。

ドイツのシュタイフ社が1902年に発売した、最初の商品化されたテディベアは特に有名です。

フランスでは、ファッション人形が人気を博しました。

1959年にはアメリカで、バービー人形が発売されました。

このように、世界の人形文化は多様性に富んでいます。

日本の節句人形のような伝統的なものから、現代的なファッション人形まで、それぞれの国や地域の嗜好や美意識を反映した人形たちが愛されてきたのです。

「ぬいぐるみ」とは?

辞書による「ぬいぐるみ」の定義

続いては、ぬいぐるみを辞書で調べてみましょう。

デジタル大辞泉によれば、「ぬいぐるみ」は次のように定義されています。

芯にする物を布で包んで縫い合わせて形作ったもの。特に、綿などを芯に人や動物などの形に布を縫い合わせて作った、おもちゃの人形。「犬の縫い包み」

デジタル大辞泉(コトバンク)

日本大百科全書(ニッポニカ)では、次のように定義されています。

綿やパッキングを芯(しん)にして、外側から布を縫い合わせてつくった人形玩具(がんぐ)。

日本大百科全書(ニッポニカ)(コトバンク)

ぬいぐるみの場合、両者に共通しているのは“布で作られたおもちゃ”という点ですね。

ぬいぐるみの歴史

ぬいぐるみの歴史は人形の歴史に比べると浅く、世界最初のぬいぐるみは1880年に登場したと言われています。

それは、ドイツのシュタイフ社を創業したマルガレーテ・シュタイフが姪・甥へのクリスマスプレゼントのためにフェルトで作った象のぬいぐるみ。

宗教用から愛玩用へと使われ方が変遷していった人形と違い、ぬいぐるみは最初から愛玩用というところも大きな違いです。

ぬいぐるみの製作方法

ぬいぐるみは、型紙に合わせて裁断された布を縫い合わせ、綿やプラスチックの球、蕎麦殻などを内部に詰めて成型されます。

ふわふわとした手触りと、愛らしい表情が特徴的です。

素材には、モヘヤやアルパカなどの天然素材や、アクリルボアなどの化学繊維が用いられます。

パイル生地を使ったものもあります。

現代では、機械化された製造ラインで大量生産されることが一般的ですが、手作りのぬいぐるみも根強い人気があります。

ぬいぐるみの一般的な形状と種類

ぬいぐるみは、クマ、ウサギ、ネコなどの動物や、アニメやゲームのキャラクターなどを模した形が一般的です。

大きさも様々で、手のひらサイズの小さなものから、全身で抱きつけるような大きな「抱きぐるみ」まであります。

Dayin Cardiff.com from Cardiff, Wales, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

また、ぬいぐるみは子供だけでなく大人にも人気があります。

かわいらしい見た目に癒されたり、コレクションとして集めたりと、幅広い層に愛されているのです。

最近では、お年寄りの認知症予防や、ペットロスのケアにぬいぐるみが活用されることもあります。

このように、ぬいぐるみは、ふわふわの手触りと愛らしい表情を持つ、私たちの身近な存在なのです。

布と綿を使って作られるシンプルな構造ながら、そのバリエーションの豊かさと、老若男女を問わない人気は、ぬいぐるみという存在の奥深さを感じさせてくれます。

ぬいぐるみの進化と現代のトレンド

近年のぬいぐるみは、より精巧で リアルな作りになってきています。

毛並みや表情など、細部までこだわって作られたぬいぐるみは、まるで本物の動物のようです。

また、ファッション性の高いデザインのぬいぐるみも増えてきました。

さらに、最新技術を取り入れたインタラクティブなぬいぐるみも登場しています。

センサーやAI技術を搭載し、触れ合いに反応したり、音声でコミュニケーションができたりするぬいぐるみです。

まるでペットのように、子供たちの遊び相手や、高齢者の癒しの存在になっています。

「ぬい撮り」という、ぬいぐるみを連れて出かけ、一緒に写真を撮ることも人気です。

SNSへの投稿を通じて、ぬいぐるみを通じた交流が生まれています。

ぬいぐるみは、現代においても私たちに寄り添う大切な存在なのです。

人形とぬいぐるみの比較

素材の違い

人形は、木、磁器、ビスクなどの硬い素材で作られることが多いです。

一方、ぬいぐるみは布や綿などの柔らかい素材で作られます。

ぬいぐるみの素材には、モヘヤやアルパカなどの天然素材や、アクリルボアなどの化学繊維が使われます。

人形は、美しい装飾や精巧な表情が特徴ですが、ぬいぐるみは柔らかな手触りと愛らしい表情が魅力です。

この素材の違いが、人形とぬいぐるみの触感や見た目の違いを生み出しています。

形状の違い

人形は一般的に、人間や人型のキャラクターを模してリアル志向で作られることが多いです。

例えば、リカちゃん人形やバービー人形は、細部までリアルに人間の形をしています。

また、日本の雛人形や市松人形も、人間の姿を模して伝統的な衣装を着せています。

一方、ぬいぐるみは、動物やキャラクターを模したものが主流で、デフォルメされていることが多いです。

例えば、テディベアやウサギ、犬、猫など、動物の形をしたぬいぐるみが一般的です。

また、アニメや漫画のキャラクターを模したものも多く、ディズニーキャラクターやサンリオキャラクターのぬいぐるみは非常に人気があります。

また、人形は立った姿勢をしているものが多いですが、ぬいぐるみは座ったり寝そべったりしているものが多いです。

これは、ぬいぐるみが「抱きしめられる」ことを想定しているからでしょう。

形状の違いは、製品の用途や目的にも影響を与え、観賞用としての人形と、愛玩用としてのぬいぐるみという役割の違いを生み出しています。

用途の違い

人形とぬいぐるみは、その用途にも違いがあります。

人形は観賞用として飾られることが多く、特に日本人形やフランス人形などの伝統的な人形は、美しい装飾が施され、インテリアとしても重宝されます。

五月人形や雛人形のように、季節の行事に欠かせない人形もあります。

一方、ぬいぐるみは子供の遊び相手として愛玩されることが多いです。

柔らかい素材でできているため、子供が抱きしめて寝ることもできます。

大人でもぬいぐるみを集めてコレクションにする人もいますが、基本的には実用的というよりは情緒的な存在と言えるでしょう。

また、人形には宗教的な用途もあります。

古くから人形は神々への捧げ物として用いられてきました。

これに対し、ぬいぐるみが宗教的な用途に使われることはほとんどありません。

現代でも、ひな人形には災いを避ける意味合いがあるなど、人形にスピリチュアルな意味合いを見出す風習が残っています。

価格帯と市場価値の違い

人形とぬいぐるみは、価格帯にも大きな違いがあります。

高級人形の場合、数十万円から数百万円もの値がつくことがあります。

特に、江戸時代の古い雛人形や、フランスの有名なビスクドールなどは、美術品としても高い価値があります。

一方、高級ぬいぐるみの場合でも、せいぜい数万円程度が相場です。

シュタイフ社のテディベアなど、ブランド力のあるぬいぐるみは比較的高価ですが、それでも人形ほどの価格にはなりません。

一般的な市場で見ると、人形は数千円から数万円程度、ぬいぐるみは数百円から数千円程度が主流です。

このように、人形とぬいぐるみでは、価格帯に大きな開きがあります。

これは、人形の方が手間暇をかけて作られており、芸術性も高いことが理由だと考えられます。

具体例で違いを見る

日本人形とフランス人形の比較

日本人形とフランス人形は、それぞれの国の伝統を反映した人形です。

日本人形は、雛人形、五月人形、市松人形など様々な種類があります。

素材も、木、土、紙など多岐にわたります。

表情は穏やかで、日本文化を象徴する和服を着せられていることが多いです。

一方、フランス人形は、19世紀に流行したビスクドールが有名です。

ビスクとは、磁器の一種で、白く滑らかな肌が特徴的です。

瞳はガラス製で、きらきらと輝いています。

衣装も豪華で、レースやリボンがふんだんに使われています。

現在では、アンティークとして高い価値があり、コレクターの間で人気があります。

リカちゃん人形とシルバニアファミリーの違い

リカちゃん人形とシルバニアファミリーは、どちらも日本で人気のある玩具ですが、そのコンセプトや特徴には違いがあります。

リカちゃん人形は、1967年に初代が登場したファッションドールで、様々な職業やファッションを通じて子供たちの夢を広げます。

リカちゃんには多くの仲間や家族が設定されており、ストーリー性が豊かです。

一方、シルバニアファミリーは、1985年に発売された動物の家族をテーマにした玩具シリーズです。

ウサギやネコ、クマなどの動物キャラクターが、それぞれ家族を構成し、家や家具、生活用品などがセットになっています。

シルバニアファミリーは、家族愛やコミュニティをテーマにしており、細部まで作り込まれた世界観が魅力です。

有名なぬいぐるみキャラクターの紹介

ぬいぐるみの世界には、多くの有名なキャラクターがいます。

その代表格と言えるのが、テディベアでしょう。

テディベアの起源は、1902年にアメリカのセオドア・ルーズベルト大統領が狩猟中に熊を助けたエピソードに由来すると言われています。

以来、テディベアは世界中で愛されるぬいぐるみの代名詞となりました。

また、コミック「ピーナッツ」に登場するスヌーピーも、ぬいぐるみの世界では欠かせない存在です。

黒と白のシンプルな配色と、ユーモラスな表情が特徴的なスヌーピーは、1950年の連載開始以来、世代を超えて愛され続けています。

日本発のキャラクターでは、リラックマが人気です。

2003年にデビューしたリラックマは、「リラックス」と「クマ」を組み合わせた造語で、のんびりとした表情と丸みを帯びたフォルムが魅力的です。

リラックマは、ぬいぐるみだけでなく、文房具やキッチン用品など、様々なグッズが展開されています。

高い価値を持つ人形とぬいぐるみは?

人形とぬいぐるみは、コレクションの対象としても人気があります。

特に、限定品や希少品は、コレクターの間で高い価値を持っています。

これまでに最も高値がついた人形は、ロワズルールの鳥の調教師の人形で、約10億円です。

この人形は歯車とギアで動く仕掛け人形で、調教師はフルートを吹き、つがいの鳥はくちばしを開けたり閉じたり、頭を回したり、羽ばたいたりすることができます。

ぬいぐるみでは、シュタイフ社のテディベアが有名です。

1905年に発売された初期のテディベアは、現在では数百万円の価値があると言われています。

日本にもたくさん!テディベアミュージアム

日本でもテディベアの人気は高く、テディベア・ミュージアムが各地にあります。

有名なものは下記のとおりです。

- 蓼科テディベア美術館(長野)

- 伊豆テディベアミュージアム(静岡)

- 那須テディベアミュージアム(栃木)

- 山中湖テディベアワールドミュージアム(山梨)

- テディベア博物館(群馬)

- 北野テディベア・ミュージアム Ruby Bear 神戸(兵庫)

まとめ

人形とぬいぐるみは、どちらも私たちに癒しと喜びを与えてくれる大切な存在ですが、その特徴には明確な違いがあります。

人形は主に人間の形をしており、ぬいぐるみは動物やキャラクターの形が一般的です。

素材も、人形は硬質な素材が多いのに対し、ぬいぐるみは柔らかい素材が主流です。

また、人形は観賞用としての側面が強いのに対し、ぬいぐるみはより実用的で、子供の遊び相手としても重宝されます。

コレクションの対象としても、人形は芸術性や希少性が重視されるのに対し、ぬいぐるみはキャラクター性が大きな魅力となっています。

人形もぬいぐるみも、私たちの生活に欠かせない存在であることに変わりはありません。

大切なのは、自分に合った相棒を見つけること。

今回ご紹介した違いを参考に、あなたの心に響く人形やぬいぐるみを見つけてみてはいかがでしょうか。

きっと、生涯寄り添ってくれる、かけがえのない存在に出会えるはずです。