深海はなぜ人間にとって行けない場所なのでしょうか?

深海よりはるかに遠い、宇宙の月には行くことができたのに。

その理由は驚異的な水圧や暗闇、極端な環境条件にあります。

この記事を読むことで、深海の神秘とそこに挑む技術の全貌がわかります。

深海と宇宙は似ているが…

深海と宇宙の共通点

深海と宇宙は、どちらも人類にとって未知の領域です。

深海は地球上の最も深い場所で、一般的には水深200メートルより深い海のことを言いますが、世界で一番深いと言われるマリアナ海溝の最深部は水深約11,000メートルにもなります。

これは地球で一番高い山であるエベレストの高さをも上回ります。

一方、宇宙は地球の大気圏を超えた広大な空間のことで、まだ人類が探査できていない場所がたくさんあります。

Neil A. Armstrong, Public domain, via Wikimedia Commons

深海と宇宙は、どちらも極限の環境です。

深海は、太陽の光が届かない暗闇に包まれ、水温は氷点近くまで下がります。

また、深くなればなるほど水圧が高くなり、マリアナ海溝の最深部では1平方センチメートルあたり1,000キログラム以上の圧力がかかります。

一方、宇宙は真空状態で、温度も非常に低く、放射線も強いです。

このように、深海と宇宙は人間が生きていくのに適していない過酷な環境だという共通点があります。

そのため、深海や宇宙を探査するためには、特殊な装備や技術が必要になるのです。

大きな違いは、深海には「ある」、宇宙には「ない」

深海と宇宙には共通点がある一方で、大きな違いもあります。

まず、深海は地球上にありますが、宇宙は地球の外にあります。

つまり、深海は地球の一部ですが、宇宙は地球とは全く別の空間なのです。

また、深海には水があるのに対し、宇宙は真空状態です。

深海では、水圧が高くなればなるほど、水の密度も高くなります。

一方、宇宙では、空気も水もない真空状態なので、圧力はほとんどありません。

さらに、深海には独特の生態系があり、光が届かない環境でも生きられる生物がいます。

一方、(現時点では)宇宙には生物がいないと考えられています。

このように、深海と宇宙は、環境や生態系の面で大きく異なっているのです。

宇宙には行けたのに、深海に行けない理由

人類は、1961年にユーリイ・ガガーリンが宇宙飛行士として初めて宇宙に行って以来、月面に降り立ったり、国際宇宙ステーションに長期滞在したりと、宇宙探査を続けてきました。

2023年3月までに宇宙に行ったことがある人は、595人にのぼります。

一方、深海の最深部であるマリアナ海溝の最深部に人間が到達したのは、2024年まででわずか3回、5人のみです。

なぜ宇宙には行けるのに、深海の最深部には行けないのでしょうか。

その理由は、深海の環境が宇宙よりも過酷だからです。

深海は、水圧が非常に高いため、潜水艇や装備が耐えられる限界があります。

一方、宇宙は真空状態なので、圧力はほとんどありません。

そのため、宇宙船や宇宙服などの装備は、深海用の装備ほど高い耐圧性が必要ないのです。

また、深海は完全な暗闇に包まれているため、光が届きません。

そのため、深海を探査するためには、強力な照明装置が必要です。

しかし、強い光を当てると、深海生物を傷つけてしまう可能性があります。

一方、宇宙では太陽光が届くので、時間を選べば照明装置はそれほど必要ありません。

このように、深海は宇宙よりも圧力が高く、暗闇であるという過酷な環境なので、探査が難しいのです。

特殊な装備や技術が必要なので、深海探査は費用も高くなるのです。

このように、深海は宇宙よりも過酷な環境で、探査に必要な技術も費用も高いため、宇宙探査ほど進んでいないのが現状です。

しかし、宇宙ではまだ生命体が正式に発見されていませんが、深海には生物が確実にいます。

未知の生物や資源が眠っている可能性があるので、今後の技術革新によって、深海探査が進むことが期待されています。

それではここから、深海がどのような環境で、そこにたどりつくにはどのような装備が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

深海は人間にはハードすぎる

深海では人間が潰れる!?

プールの中で歩こうとすると、水に押されて地上ほど速く歩けませんよね。

これが水圧です。

水中にいる人間には、四方八方から水圧がかかります。

そして、これが人間が深海に行くことができない最大の理由です。

深海には、圧倒的な水圧が存在します。

地上にいるとき、私たちが感じているのは1気圧の圧力。

ところが、水深が10メートル深くなるごとに水圧は1気圧ずつ増加します。

例えば、水深1,000メートルでは、100気圧もの圧力がかかっているのです。

世界で最も深い海溝であるマリアナ海溝の最深部、チャレンジャー海淵の水深は約11,000メートル。

ここでは、なんと1,100気圧近い圧力があります。

これは、人間が地上で感じている圧力の1,100倍にもなります。

1平方センチメートルあたり、1トン以上の重さに相当する圧力が全身にかかるのです。

このような極限の水圧環境下では、人間の身体は耐えられません。

肺は押しつぶされ、呼吸ができなくなります。

血管は破裂し、内臓は機能不全に陥ります。

特別な装備なしでは、人間の身体は一瞬で押しつぶされてしまうのです。

深海の水圧は地球最大の過酷さ

地上の気圧の何百倍にもなる深海の水圧は、地球上で最も過酷な環境要因の一つです。

この圧力は、潜水艇や潜水服の設計に大きな影響を与え、これらの装備が耐圧性、機動性、耐久性を兼ね備えていなければならない理由となっています。

深海探査には、特別に設計された潜水艇や耐圧スーツが不可欠です。これらは、深海の高圧に耐えるだけでなく、探査活動に必要な機動性も確保する必要があります。

こうした装備の開発には多額の費用がかかり、技術的にも非常に高度なものが求められます。

人間が潜れる深さはどのくらい?

一般的なスキューバダイビングでは、人間が潜水できるのは40メートル程度が限界とされています。

それ以上の深度では、水圧による影響が大きくなり、安全性が保てなくなるからです。

特殊な混合ガスを使用し、減圧のプロセスを適切に管理すれば、より深い深度まで潜ることができます。

テクニカルダイビングと呼ばれるこの方法では、100メートル以上の深度まで到達可能です。

しかし、それでも生理学的な限界があり、リスクは高くなります。

飽和潜水と呼ばれる技術を用いれば、さらに深い深度での潜水が可能になります。

これは、体内の窒素分圧を周囲の水圧と同じレベルに保つことで、減圧症のリスクを抑える方法です。

飽和潜水を用いた最深記録は、1988年にフランス海軍のダイバーが達成した701メートルです。

しかし、これらの特殊な潜水技術を用いても、人間が到達できる深度には限界があります。

訓練を受け、きっちりと準備期間を経たスペシャリストでも、生身での大深度潜水には減圧症、高圧神経症候群などのリスクがあります。

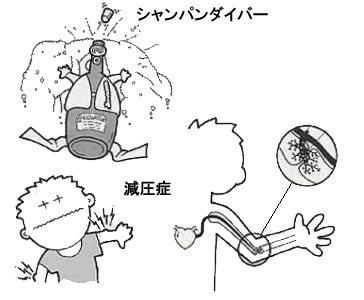

加圧された状況(潜降)から急に減圧された状況(浮上)になると、

加圧時に体内に取り込まれた不活性ガス(窒素ガス)などが膨張し、

血管閉塞や知覚・運動障害などを引き起こす

Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

1,000メートルを超える深海での活動は、有人潜水艇か無人探査機に頼らざるを得ないのが現状です。

深海が怖い理由

深海は暗くて冷たい世界です。

太陽光は水深200メートルほどで届かなくなるため、それより深い深海では、完全な暗黒が支配しています。

通常のカメラやビデオでは、深海の様子を捉えることはできません。

探査には、特殊な照明装置や、音波を用いたソナーなどが必要になります。

しかし、強力な照明を用いても、照らすことができる範囲は限られています。

深海の大部分は、未だ人類の目に触れたことのない、未知の世界なのです。

水温もまた、生命にとって厳しい条件です。

深海の水温は、ほぼ一定で、4℃前後です。

この低温環境は、生物の代謝を著しく低下させます。

深海生物の多くは、低体温で活動が緩慢な生活を送っています。

例えば、主に深海に生息するニシオンデンザメは、泳ぐ早さが時速1km程度と「世界で一番のろい魚」と言われています。

しかしこのニシオンデンザメは、200年以上生きることが知られています。

NOAA Okeanos Explorer Program, Public domain, via Wikimedia Commons

このような長寿命は、深海の安定した低温環境が一因となっていると考えられています。

深海の生態系は、この暗闇と低温に適応することで成り立っています。

この低温は、人間の体温維持には致命的であり、人間以外の生物の生存にとっても過酷な条件です。

しかし同時に、これらの極限条件が、深海の神秘を生み出しているとも言えるでしょう。

深海には、まだ私たちの知らない巨大生物や特異な生態系が存在すると考えられています。

このように、深海は科学的な探求の対象として非常に興味深いものの、同時に「得体が知れない」大きな恐れと挑戦を伴う場所となっています。

深海の未知の生物と生態系

深海に潜む未知の巨大生物について

深海には、私たちの想像を超える巨大な生物が潜んでいる可能性があります。

例えば、巨大イカとして有名な「ダイオウイカ」は、最大18メートルにもなるといいます。

よくゲームなどにも登場する海の怪物クラーケンは、ダイオウイカがモデルではないかとも言われています。

船が巨大イカ(クラーケン)に遭遇する場面

Alphonse de Neuville and Edouard Riou, Public domain, via Wikimedia Commons

他にも、「サンドストライカー(砂地の襲撃者)」の異名を持ち、大きいものなら全長3メートルにも及ぶ「オニイソメ」があります。

オニイソメは海底に巣穴を掘り、獲物を待ち伏せします。

魚が近づくと、驚異的なスピードで飛び出して捕らえ、巣穴に引きずり込んで丸呑みにしてしまうのです。

最近の研究で、2000万年前の海底の地層から、オニイソメの祖先とみられる生物の巣穴の化石が発見されました。

この発見は、太古の昔から深海に奇怪な生物が潜んでいたことを示唆しています。

深海には、ダイオウイカ、オニイソメ以外にも未知の巨大生物が存在する可能性があります。

深海の探査が進めば、私たちの想像を超える生命体に出会えるかもしれません。

深海1万メートルの生物

painter from Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, Public domain, via Wikimedia Commons

深海1万メートルの極端な環境下でも生き抜く生物たちがいます。

これらの生物は、高圧と低酸素環境で生存するために、特殊な機能を発達させています。

例えば、強化された外骨格や、体内の圧力を外部の水圧と均衡させることができる特殊な体液などがその一例です。

マリアナ海溝の最深部であるチャレンジャー海淵では、水深約10,900メートルの地点で、虫やエビ、微生物が発見されています。

長い間、このような極限の環境には何も生息していないと考えられていましたが、ロボットによる探査によって、生命の存在が確認されたのです。

これらの深海生物は、地上とは全く異なる進化の道をたどってきました。

極限の環境に適応するために獲得した特殊な能力は、生物学的にも非常に興味深い研究対象となっています。

また、これらの生物が持つ特殊な酵素や物質は、医療や産業への応用も期待されているのです。

謎だらけの生態系

深海は謎に満ちた生態系です。

ここでは、極端な環境に適応した特異な生物が生息しています。

これらの生物は、低温や高圧の環境で生きるためのユニークな進化を遂げており、その研究は生物学や生態学に新たな知見をもたらす可能性があります。

例えば、深海熱水噴出孔周辺には、化学合成によって生きる特異な生態系が存在しています。

この生態系は、太陽光に依存せず、深海底の熱水噴出孔から供給される化学物質をエネルギー源としています。

熱水噴出孔周辺には高い濃度で毒性のある硫化水素が発生していますが、それにも耐えることができているのです。

Sébastien Duperron, Sylvie M. Gaudron and Sven R. Laming, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

他にも、深海には発光生物が数多く存在します。

これらの生物は、暗闇の中で光を発することにより、コミュニケーションや餌の捕獲、捕食者からの逃避などに利用しています。

チョウチンアンコウやミズクラゲなどがその代表例です。

深海探査の技術と限界

深海探査の技術と装備

深海探査には高度な技術と装備が必要です。

潜水艇は深海の高圧に耐えるように設計されています。

また、深海の暗闇に対応するために、強力な照明や高度なセンサー技術も必要です。

例えば、日本の有人潜水調査船「しんかい6500」は、チタン合金製の耐圧殻を採用し、水深6,500メートルまで潜航できます。

船内には、高解像度のカメラやマニピュレーターなどの最新機器が搭載されており、精密な観察と試料採取を可能にしています。

National Oceanic and Atmospheric Administration/Department of Commerce, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

無人探査機も重要な役割を果たしています。

ROV(遠隔操作無人探査機)やAUV(自律型無人探査機)は、有人潜水艇では到達できない深度や危険な場所での探査ができます。

これらの探査機は、カメラやセンサーを搭載し、リアルタイムでデータを送信することができるのです。

深海探査の現在の技術と限界

現在の深海探査技術は、驚異的な進歩を遂げていますが、それでもなお多くの限界が存在します。

例えば、深海探査には多大なコストがかかります。

潜水艇やROVの製造、運用には数百億円単位の費用が必要であり、これが探査プロジェクトの規模や頻度を制約する要因となっています。

また、深海の高圧環境は、機器の設計と運用も特別対応が必要です。

水深1,000メートルごとに約100気圧の圧力がかかるため、深海用の機器は非常に高い耐圧性が求められます。

耐圧殻やシールの微小な欠陥が深刻な故障を引き起こす可能性があり、技術的な信頼性を確保するためには高度な品質管理が求められます。

カメラやセンサーも、通常の機器では使用できません。

特殊な設計と材料が必要なのです。

さらに、深海は通信が困難な場所でもあります。

電波が水中ではほとんど伝わらないため、深海探査では音波通信やケーブルを用いた通信が必要ですが、これも距離や環境に制約されます。

他にも、深海では光が届かないため、映像の撮影にも工夫が必要です。

強力な照明を用いても、その範囲は限られています。

ソナーなどの音波を用いた探査技術も重要ですが、解像度には限界があります。

このように、現在の技術では、深海の全てを探査することはまだ難しい状況です。

未知の深海を探るためには、高耐圧材料の研究や、自律型探査ロボットの性能向上など、限界を突破する新たな技術の開発が求められているのです。

最深部への挑戦

深海の最深部への挑戦は、人類の探究心を象徴しています。

マリアナ海溝のチャレンジャー海淵は、地球上で最も深い場所として知られています。

その深度は10,983メートル(2014年12月の計測)。

ここは、まさに地球最後のフロンティアと呼ぶべき場所です。

I, Kmusser, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

1960年、スイスの科学者ジャック・ピカールと米海軍のドン・ウォルシュ中尉が、潜水艇「トリエステ」で初めてこの深淵に到達しました。

しかし、その後再び有人潜水艇がチャレンジャー海淵にたどり着くまでに、50年以上の月日が流れます。

See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Archival Photography by Steve Nicklas, NOS, NGS, Public domain, via Wikimedia Commons

2012年、『タイタニック』などで知られる映画監督のジェームズ・キャメロン氏が、「ディープシーチャレンジャー」と名付けた潜水艇で、単独での到達に成功しました。

この探査では、高解像度の映像が撮影され、深海の未知の世界が初めて詳細に記録されました。

Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

2019年には、米国の実業家ビクター・ベスコボ氏が、「リミティング・ファクター」という潜水艇で、4回の潜航に成功。

合計で3時間以上にわたって海底を探査し、新たな生物種の発見などの成果を上げました。

この潜航では海底10,928mまで到達し、トリエステ(10,916m)、ディープシーチャレンジャー(10,898m)を抜き、最深度到達の世界記録を打ち立てました。

Yeti-Hunter, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vlvescovo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

これらの探査は、深海の科学的理解を大きく前進させました。

しかし、それでもまだ、チャレンジャー海淵の全貌は、まだ明らかになっていません。

深海の未知の領域

深海には何があるの?

深海には、地球上で最も未踏の領域に隠された秘密が多く存在します。

未知の生物種、奇妙な地形、さらには地球の歴史や進化の手がかりが眠っている可能性があります。

例えば、深海1万メートル付近の超深海には、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵のような、地球上で最も深い場所があります。

ここには、極限の環境に適応した特殊な生物が生息していると考えられています。

実際、2019年のビクター・ベスコボ氏によるチャレンジャー海淵到達時に、新種の微生物が発見されています。

また、深海には、熱水噴出孔や冷水湧出域、メタンハイドレートなど、特殊な地質構造も存在します。

これらから、地球の形成過程や、生命の起源、新たなエネルギー資源に関する重要な手がかりを得られるかもしれません。

深海の奇妙な地形とその謎

深海には、私たちがまだ完全に理解していない奇妙な地形が多く存在します。

例えば、海底山脈や深海平原、海溝などがあり、これらは地球の地質活動の結果として形成されています。

マリアナ海溝はその一例であり、その深さと広がりは驚異的です。

Hussong, Fryer (1981), US government supplied image, redrawn into SVG by Vanessa Ezekowitz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

深海平原には、海底谷や海底扇状地などの地形もあります。

これらは、陸上の河川によって運ばれた土砂が、海底に堆積してできたものです。

海底の堆積物は、過去の気候変動や生物の変遷に関する記録を保持しています。

また、海底には巨大な熱水噴出孔が点在しており、これらの噴出孔からは熱水が高圧で噴き出しています。

このような場所では、通常の海洋生物とは異なる特異な生態系が見られ、これらの生物は高温と高圧に適応するために独自の進化を遂げています。

こういった地形と生態系の研究は、地球の内部構造や進化の過程を理解する上で重要な意味を持ちます。

さらに、海底には沈没船や古代の遺物が眠っていることもあり、その発見は歴史や考古学の分野にも新たな知見をもたらします。

深海探査は、地球の過去を解明するための鍵とも言えるでしょう。

Courtesy of NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island (NOAA/IFE/URI)., Public domain, via Wikimedia Commons

地球の歴史と進化の手がかり

深海には、地球の歴史と進化に関する貴重な手がかりが数多く眠っています。

海底の堆積物や岩石には、数百万年から数億年にわたる地球の歴史を記録しています。

これらの堆積物を分析することで、過去の気候変動や、生物の大量絶滅などの出来事を知ることができます。

例えば、白亜紀末の大量絶滅は、小惑星の衝突が原因だと考えられていますが、深海堆積物中のイリジウム異常から、この仮説が支持されました。

また、深海堆積物は、過去の海洋循環や、大気中の二酸化炭素濃度の変動なども記録しているはずです。

さらに、深海の地形や堆積物は、地球のプレートテクトニクス(プレートが動くことによって地震や火山の噴火が起こると考える地球科学の説)の動きや火山活動、地震の発生メカニズムを理解するための重要な情報を提供します。

これにより、地球の地質活動や環境変動についての新たな知見が得られ、人類の未来の環境予測にも役立つでしょう。

深海探査の未来と課題

深海探査におけるコストと資源

深海探査は非常にコストがかかる活動であり、これが最大の課題の一つです。

潜水艇や無人探査機の開発・運用には多額の費用が必要であり、例えば深海探査艇「しんかい6500」の開発には125億円が投じられました。

また、探査を行うための船舶の維持や人員の確保にも大きな資源が必要です。

さらに、深海探査には、専門の研究者や技術者、支援スタッフなど、多くの人的資源も必要です。

深海の過酷な環境で機器を操作し、データを収集・分析するためには、高度な専門知識と技能が求められます。

このようなコストと資源の制約は、深海探査の大きな課題の一つです。

限られた予算と人材の中で、いかに効率的かつ効果的に探査を進めるかが問われています。

国際的な協力や、民間企業との連携なども、この課題に対する重要な取り組みです。

各国の研究機関が知見を共有し、技術を共同開発することで、コストの削減と探査の効率化が期待できます。

深海探査技術の進歩とその影響

深海探査技術は、近年著しい進歩を遂げています。

特に、無人探査機や遠隔操作ロボットの開発は、人間が直接潜ることが困難な深海の探査を可能にしつつあります。

例えば、日本の「かいこう」は実用化開始当時、世界初・唯一の11,000メートル級無人探査機でした。

高解像度カメラや精密なマニピュレーターを搭載し、深海底の詳細な観察と試料採取を実現しています。

また、「うらしま」のような自律型無人探査機は、あらかじめプログラムされた経路を自動で航行し、広範囲の深海を効率的に探査することができます。

さらに、「しんかい6500」の後継機として、水深12,000mまで潜航可能な「しんかい12000」の開発構想も報じられています。

これらの技術進歩は、深海の科学的理解を大きく前進させています。

例えば、深海底の詳細なマッピングや、海底資源の分布状況の把握が可能になりつつあります。

また、深海生物の生態や、海底下の地質構造など、これまで知られていなかった深海の姿が明らかになってきました。

深海探査技術の進歩は、深海の資源利用や環境保全にも大きな影響を与えるでしょう。

深海底の希少金属や、メタンハイドレートなどのエネルギー資源の開発が現実味を帯びてきています。

一方で、深海の生態系への影響など、環境面での配慮も重要な課題となっています。

持続可能な深海探査の実現

深海探査を持続可能なものにするためには、科学的な理解と、環境保全のバランスが重要です。

深海は地球上で最もデリケートな生態系の一つであり、過度な探査や資源採取は、生態系に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、科学者や技術者は、環境に配慮した探査技術の開発に取り組んでいます。

例えば、低環境負荷の探査技術の開発が進められています。

これには、エネルギー効率の高い無人潜水機の開発や、化学物質を使用しない非破壊的なサンプリング方法の採用などが含まれます。

また、探査活動の影響を最小限に抑えるために、厳格な環境評価と監視が行われています。

これにより、深海生態系への影響を事前に評価し、必要な対策を講じることが可能となります。

国際的な協力も持続可能な深海探査には不可欠です。

各国が協力して深海探査の基準を策定し、環境保護と技術開発の両立を目指すことが重要です。

また、深海の生態系や資源についてのデータを共有することで、より効果的な保護対策を講じることができます。

このように、持続可能な深海探査を実現するためには、多方面からのアプローチが必要です。

その探査は、科学の進歩と人類の知的好奇心を満たすだけでなく、地球の持続可能性にも重要な営みです。

技術の進歩と環境保護のバランスを取りながら、私たちは深海の謎を解明し続けることが求められています。

未来の深海探査と宇宙探査の展望

未来の深海探査と宇宙探査は、ますます高度な技術と科学的探求心によって推進されるでしょう。

深海探査では、自律型無人潜水機(AUV)や遠隔操作無人探査機(ROV)の進化が期待されています。

これにより、より深い場所や複雑な地形の探査が可能となり、未知の生態系や地質学的特徴の発見が進むでしょう。

また、深海の探査技術は、海底ケーブルの敷設や海底資源の開発など、実用面でも大きな役割を果たすでしょう。

深海に関する知識の蓄積は、地球環境の保全や自然災害の予測にも役立つと期待されています。

一方、宇宙探査では、火星への有人探査や月面基地の建設が計画されています。

NASAのアルテミス計画では、2026年(2024年から延期)に再び人類を月に送り込むことを目指しています。

また、スペースX社のスターシップ計画により、火星への有人ミッションが視野に入っています。

月や火星などの天体への移住は、地球上の資源枯渇や環境問題に対する解決策の一つになるかもしれません。

また、宇宙での経験は、地球上の問題解決にも役立つ技術や知見を生み出すでしょう。

さらに、深海と宇宙の探査は相互に影響を与え合っています。

深海での生物学的発見や技術的進歩は、宇宙探査における生命探査や技術開発に寄与し、逆に宇宙探査で得られた知見や技術は深海探査にも応用されています。

例えば、深海の極限環境に適応した生物の研究は、宇宙空間での生命の可能性を探る上で重要な手がかりとなります。

深海と宇宙は、ともに人類の未知なる領域です。

これらの領域の探査は、私たちの知的好奇心を刺激するだけでなく、科学技術の発展と人類社会の未来に大きく貢献するでしょう。

まとめ

深海と宇宙はともに未知の領域ですが、圧力や生物の有無などの点が大きく異なります。

深海では高い水圧に耐える装備が必要ですが、宇宙では圧力がないため、耐圧機能は深海ほど求められません。

こういった点から、深海探査と宇宙探査への取り組みやすさが変わってくるのです。

しかし、深海には未知の生態系やエネルギーが存在する可能性があります。

これを知ることで、医療や産業への応用、さらに生物の進化や地球の歴史などをひもとくことができるかもしれません。

今はまだ深海を探査するには費用・装備・技術など課題が多いですが、いつかその謎が解き明かされることを楽しみに待ちましょう。