牛乳と乳飲料の違い、わかって選べてますか?

さらにヨーグルトやバター、オーツミルクなどの植物性ミルクとの違いまで含めると、意外と知らないことが多いものです。

本記事では、知られざる牛乳の効果と他の乳製品との違いを徹底的にまとめあげました。

さらには、余った場合の大量消費レシピや代用レシピもご紹介。

読めば今日からあなたも牛乳マスター!

牛乳の種類とその違い

そもそも「牛乳」って何?

「牛乳」とは、農林水産省が定める「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(通称:乳等省令)」に基づいて明確な基準が定められている食品です。

一般的に私たちがスーパーなどで手に取る「牛乳」とは、生乳100%を殺菌したものを指し、水や他の原料を加えていない純粋な乳であることが大前提です。

生乳とは、乳牛から搾ったままの乳のことを指します。

この「牛乳」という表記は、成分・製造過程・衛生基準のすべてを満たして初めて使える名称です。

「明治おいしい牛乳」や「森永のおいしい牛乳」などは、この基準をクリアしている製品です。

栄養成分としては、カルシウム(100mlあたり約110mg)や良質なたんぱく質、ビタミンB2、ビタミンAなどが豊富に含まれており、特に成長期の子どもや高齢者の骨の健康維持に欠かせない飲料とされています。

また、脂肪分も適度に含まれており(3.5〜3.8%程度)、エネルギー源としてもバランスの良い食品です。

成分無調整牛乳・成分調整牛乳・低脂肪乳・無脂肪乳の違い

牛乳には見た目や味が似ていても、実は複数の種類が存在します。

スーパーで並ぶパッケージには「成分無調整」や「低脂肪乳」などの表記がありますが、それぞれに意味があります。

違いを理解することで、より目的に合った牛乳選びができるようになります。

成分無調整牛乳

成分無調整牛乳は、生乳100%で、乳脂肪分やたんぱく質などの栄養成分を取り除いたり加えたりしていない牛乳です。

最も自然に近い形で、濃厚でコクのある風味が特徴です。

成分調整牛乳

一方で、成分調整牛乳は、生乳から特定の成分(主に乳脂肪)を調整して作られた牛乳です。

脂肪分を減らすことでカロリーを抑えたり、特定の栄養素(カルシウムなど)を強化してあることもあります。

低脂肪乳

低脂肪乳は成分調整牛乳の一種です。

乳脂肪分を0.5〜1.5%程度まで落としたもので、脂質を控えたい人に向いています。

無脂肪乳

無脂肪乳も成分調整牛乳の一種です。

乳脂肪分が0.5%未満となり、ダイエットやコレステロールを気にされる方に選ばれることが多いです。

ただし、脂肪分を取り除く過程で、味やコクがやや淡くなる傾向があり、「牛乳らしさ」を求める方には物足りなさを感じることもあるかもしれません。

牛乳と乳飲料・加工乳との違い

「乳飲料」って何?

「乳飲料」とは、牛乳や生乳をベースにしながら、他の栄養素や風味を加えた飲み物のことを指します。

一般的な牛乳とは異なり、「乳等省令」によって明確に分類されており、生乳100%ではないため『牛乳』とは名乗れない点が大きな違いです。

たとえば、「カルシウム強化乳飲料」や「鉄分・ビタミンD添加タイプ」は、健康志向の方や成長期の子ども、妊娠中の方に人気です。

代表的な商品としては、雪印メグミルクの「毎日骨太」シリーズがあります。

こちらは牛乳にカルシウムやビタミンDを強化したもので、コップ2杯(400ml)で1日分のカルシウムを補える設計です。

また、「コーヒー牛乳」や「フルーツ牛乳」なども乳飲料に分類されており、味や香りを加えることで飲みやすさを重視した製品が多く見られます。そのため、栄養補給に加えて嗜好品としての需要も高いカテゴリーです。

つまり、乳飲料は「機能性」や「飲みやすさ」を追求して作られた飲料であり、栄養成分が調整されている分、目的に応じた選び方が重要になります。

「加工乳」とは?

「加工乳」は、牛乳から水分や脂肪分などの成分を調整して作られた飲料で、「乳飲料」とはまた異なる分類です。

こちらも「乳等省令」に基づく定義があり、牛乳の一種として販売されているものの、生乳だけではなく、脱脂粉乳やバターなどが加えられているのが特徴です。

一般的に、乳脂肪分を高めてコクを出した「濃厚タイプ」や、逆に脂肪を除去してさっぱりした「低脂肪タイプ」など、幅広いラインナップがあります。

ただし、加工乳は牛乳と比較して、栄養成分のバランスが自然のままではないため、「完全に牛乳の代用」としては考えにくい場合もあります。

カルシウム量は商品によってバラつきがあり、たんぱく質や脂質も調整されているため、パッケージ裏の成分表示を確認して選ぶことが大切です。

一方で、加工乳は長期保存がしやすく、価格もやや安価な傾向があるため、経済的で実用性の高い選択肢とも言えます。

牛乳とヨーグルトやバターなどの乳製品との違い

ヨーグルトとの違い

牛乳とヨーグルトは同じ「乳」から作られるものですが、最大の違いは「発酵の有無」にあります。

牛乳は加熱殺菌された生乳をそのまま飲料として用いるのに対し、ヨーグルトは乳酸菌(主にブルガリア菌やサーモフィルス菌など)を加えて発酵させた発酵乳です。

この発酵の過程で、乳中の乳糖が乳酸に変化し、独特の酸味ととろみが生まれます。

また、乳酸菌の働きによって腸内環境を整えるプロバイオティクス効果が期待され、便秘解消や免疫力の向上に寄与するとされています。

明治ブルガリアヨーグルトや森永ビヒダスヨーグルトなどが代表的な市販品で、どちらも健康志向の方に広く支持されています。

牛乳が苦手でもヨーグルトなら食べやすい、という方も多く、カルシウムやたんぱく質の摂取源としても優れています。

ヨーグルトは、市販のプレーンヨーグルトと牛乳を使えば家庭でも比較的簡単に作ることが可能です。

清潔な容器に牛乳とヨーグルト(菌として使用)を入れ、約40℃前後で8時間ほど保温すれば、家庭用ヨーグルトメーカーがなくても発酵できます。

牛乳の代用として使う場合は、レシピによっては酸味やとろみが合わないこともあるため注意が必要ですが、ドレッシングやカレーなどに応用することは可能です。

● ヨーグルトがない時の牛乳代用レシピ

【ドレッシング用ヨーグルトの代用(約100g分)】

材料:

- 牛乳:80ml

- 酢(またはレモン汁):小さじ1〜2

- マヨネーズ:大さじ1(酸味を調整)

- 塩・こしょう:少々

作り方:

- ボウルに牛乳と酢を入れて軽く混ぜ、5〜10分ほど置いて分離させる(即席バターミルク風)。

- マヨネーズを加えてよく混ぜ、塩・こしょうで味を調える。

※サラダドレッシングやポテトサラダのベースに使えます。

【ヨーグルトケーキなどお菓子用の代用】

置き換え例:

- ヨーグルト100g → 牛乳80ml + レモン汁小さじ1

※酸性のレモン汁で牛乳を凝固させ、膨らみやしっとり感を近づけます。ホットケーキやパウンドケーキに応用可能です。

【ヨーグルトを使ったカレー・煮込み料理の代用】

方法:

- 牛乳200ml+レモン汁大さじ1〜2を先に混ぜて10分置く。

- とろみが出たら料理に加える(ヨーグルトの酸味とコクの代わり)。

※インド風カレーやタンドリーチキンにも応用できます。

バターとの違い

バターは、牛乳に含まれる乳脂肪分を分離・凝縮して作られる乳製品です。

まず、牛乳を「遠心分離機」にかけて脂肪分(クリーム)と脱脂乳に分ける工程があります。

その後、クリームを「チャーニング(撹拌)」することで乳脂肪が集まり、固形のバターと液体のバターミルクに分離されます。

牛乳100gに含まれる脂肪分は約3.6g程度ですが、バターは約80〜83%が脂肪でできており、非常に高エネルギーな食品です。

脂質は高いですが、糖質は低いので、血糖値が気になる方には助かる食材。

代表的な商品には「雪印北海道バター」や「よつ葉バター」があり、どちらも料理やパンのお供に愛されています。

このように、牛乳が「液体」であるのに対し、バターは「固形脂質」であり、製造法も栄養価も大きく異なることがわかります。

● バターがない時の牛乳代用レシピ

材料(100g分):

- サラダ油:50ml

- 牛乳:50ml

- 塩:ひとつまみ(必要に応じて)

作り方:

- サラダ油と牛乳を混ぜる。

- 料理に応じて塩を加える。

- 溶かしバターの代用として炒め物やお菓子に使用可能。

生クリームとの違い

牛乳と生クリームの大きな違いは、「乳脂肪分の濃度」にあります。

生クリームは、牛乳から分離したクリーム成分(乳脂肪)をさらに濃縮したもので、乳脂肪分が18%以上のものが『クリーム』として販売されます。

市販の生クリームは商品によって乳脂肪分が異なります。

たとえば、「タカナシ純生クリーム」は乳脂肪分が35%で、ホイップしやすくケーキのデコレーションなどに向いています。

一方で、乳脂肪分が45%を超えるタイプは「濃厚な口当たり」を演出するために使われることが多いです。

牛乳はそのまま飲むほか、シチューなどのベースとしても活躍しますが、生クリームは泡立ててスイーツに使ったり、ソースに濃厚さを加える用途が中心となります。

料理の目的に応じて、脂肪分の違いを理解して使い分けることが大切です。

● 生クリームがない時の牛乳代用レシピ

材料(200ml分):

- 牛乳:100ml

- 無塩バター:50g

作り方:

- 小鍋にバターを入れて弱火で溶かす。

- 溶けたバターに牛乳を加え、弱火で混ぜながら温める(沸騰させない)。

- 滑らかに混ざったら火を止めて冷ます。

※ホワイトソースやクリーム系パスタ、グラタンに使えます。

チーズとの違い

チーズは、牛乳を乳酸発酵および酵素(レンネット)で凝固させた後、水分を抜いて熟成させることによって作られる加工乳製品です。

製法や熟成期間によって、多様な種類に分かれます。

分類としては大きく「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」に分かれ、前者にはカマンベール、モッツァレラ、チェダー、ゴーダなどが含まれます。

後者はこれらのナチュラルチーズを加熱溶解し、再成形して作られる加工品で、「雪印スライスチーズ」や「クラフトの切れてるチーズ」が該当します。

ナチュラルチーズは発酵菌が生きているため風味が豊かで、料理にも多く活用されますが、保存期間は短めです。

プロセスチーズは加熱殺菌されているため保存性が高く、お弁当やトーストに向いています。

牛乳とはまったく異なる食感と風味を持つチーズですが、元は同じ原料から作られており、加工方法によって多様な姿に変化することがこの食品の魅力です。

● 牛乳から作るカッテージチーズ

あくまでもカッテージチーズ「風」ですが…

材料(約100g分):

- 牛乳:1リットル

- 酢またはレモン汁:大さじ2〜3

- 塩:ひとつまみ(お好みで)

作り方:

- 鍋に牛乳を入れて中火で温め、沸騰直前まで温める。

- 酢またはレモン汁を加えて静かに混ぜ、火を止める。

- 白い固形物(カード)と透明な液(ホエー)が分離したらキッチンペーパーなどで濾す。

- 好みで塩を加え、冷蔵庫で保存。

※サラダやスプレッド、スイーツの材料に。

スキムミルクとの違い

スキムミルク、または脱脂粉乳とは、牛乳から乳脂肪を完全に取り除いた後、乾燥粉末状に加工したものです。

保存性が高く、常温でも長期間保存が可能なことから、非常用食品や業務用としても広く利用されています。

栄養面では、脂肪分はほぼゼロですが、カルシウムやたんぱく質、ビタミンB群などは豊富に含まれているため、ヘルシー志向の方や脂質制限中の方に向いています。

液体の牛乳とは風味や口当たりが異なるため、飲用よりも調理用に向いていると考えると良いでしょう。

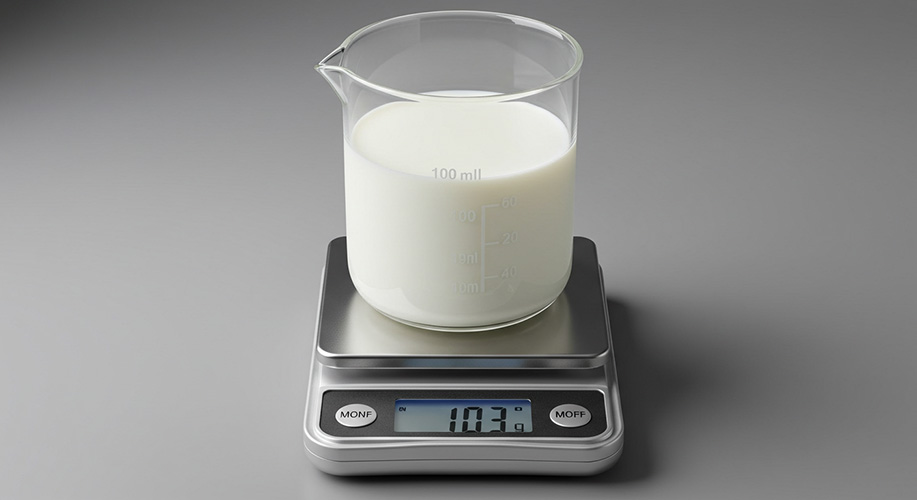

牛乳100mlは100gではないって知ってた?

料理やお菓子作りにおいて、「ml」と「g」の違いは意外と混乱しやすいポイントです。

牛乳は液体でありながら、レシピによっては「g(グラム)」で表記されることもあります。

ここで覚えておきたいのが、牛乳の比重はおおよそ1.03という点です。

つまり、牛乳100mlは約103gと換算されます。

牛乳のml・cc・グラム換算早見表

下記に換算早見表をまとめました。

| ml | cc | g |

|---|---|---|

| 50ml | 50cc | 約52g |

| 100ml | 100cc | 約103g |

| 200ml | 200cc | 約206g |

| 500ml | 500cc | 約515g |

| 1000ml | 1000cc | 約1030g |

たとえば、レシピで「牛乳200g」と書かれていた場合、ml換算では約194mlになります(200g ÷ 1.03 ≒ 194.17ml)。

このように、mlとgは一見似ていても完全に同じではないため、正確なレシピを再現したいときには、g(グラム)表記の重さは秤で量るのがベストです。

また、1000ml(1L)入りの紙パック牛乳は家庭で最もよく使われるサイズですので、そこから200mlや100mlずつ使っていく場合にも、この換算を知っておくと無駄がありません。

※上記は牛乳(成分無調整)の一般的な数値であり、低脂肪乳などでは若干異なる場合があります。

料理で正確な仕上がりを求めたいときや、栄養管理、カロリー計算をする際にも役立つ情報です。

ダイエット中や糖質制限中の方にとっては「正確な重量の把握」はとても重要です。

計量カップなしでも牛乳を測るコツ

計量カップがないときでも、家にあるもので牛乳の量を大まかに測ることは可能です。

以下の方法を参考にしてみてください。

- 大さじ1杯 = 約15ml(約15.5g)

- 小さじ1杯 = 約5ml(約5.2g)

- おちょこ1杯 = 約30ml(約31g)

- 紙コップ1杯(満タン)= 約180ml(約185g)

- ご飯茶碗(中サイズ)1杯 = 約200〜250ml

100mlの牛乳が必要な場合は、「大さじ×6+小さじ1」でだいたい合計100mlに近づきます。

誤差はありますが、日常の料理では十分な精度です。

料理に慣れてくると、目分量でもかなり正確に注げるようになりますので、まずは基本の換算を体で覚えておくことが近道です。

牛乳を美味しく大量消費!おすすめレシピ

自家製ホワイトソースで作るグラタン

牛乳をたっぷり使うレシピといえば、定番中の定番が「ホワイトソース(ベシャメルソース)」です。

小麦粉・バター・牛乳の3つで作るこのソースは、グラタンやクリームコロッケのベースに最適で、1回の調理で400〜500mlの牛乳を消費できます。

基本の作り方は、バター30gと小麦粉30gを弱火で炒めてペースト状にし、少しずつ温めた牛乳500mlを加えながらとろみがつくまで混ぜるだけ。

冷凍保存も可能なので、作り置きにも便利です。

おすすめレシピ

牛乳プリンやミルクセーキなどの簡単スイーツ

甘くてやさしい味わいの「牛乳プリン」や「ミルクセーキ」も、牛乳を大量消費できるスイーツです。どちらも火を使わずに簡単に作れるため、子どもと一緒に楽しむレシピとしても人気です。

■牛乳プリン(4人分)

- 牛乳:400ml

- 砂糖:大さじ4

- 粉ゼラチン:5g

- バニラエッセンス:少々

温めた牛乳にゼラチンと砂糖を加えて溶かし、型に流して冷やすだけ。

トッピングに季節のフルーツや黒みつを加えると、華やかなデザートになります。

ミルクセーキは、卵黄・牛乳・砂糖をミキサーで混ぜて氷を加えるだけで完成。

レトロな喫茶店の味を自宅で再現できます。

おすすめレシピ

スパイスミルクティー・チャイ・ミルクココアでアレンジドリンク

飲み物で牛乳を消費したい方には、香り豊かな「チャイ」や「ミルクココア」がおすすめです。

一杯につき200ml前後の牛乳を使うため、1日で1リットル使い切ることも可能です。

■チャイ(2人分)

- 牛乳:400ml

- 紅茶ティーバッグ:2個

- シナモン・カルダモン・ジンジャーパウダー:各少々

- 砂糖:大さじ2〜3

鍋で牛乳とスパイスを煮立て、紅茶を入れて2〜3分蒸らすだけで、身体が温まる濃厚チャイが完成します。

おすすめレシピ

牛乳パン・食パン・ミルクブレッドのホームベーカリーレシピ

ホームベーカリーやオーブンがある方には、牛乳を練り込んだ「ミルク食パン」や「ミルクブレッド」もおすすめです。

1斤分で牛乳180〜250mlを使用することが多く、連続で焼けば牛乳の消費にもぴったり。

手ごねの場合でも、強力粉250gに対して牛乳200mlを加えることで、しっとりとした風味豊かなパンに仕上がります。朝食やサンドイッチに最適です。

おすすめレシピ

牛乳を使った時短スープ・リゾットレシピ集

忙しい日に役立つ「ミルクスープ」や「クリーミーリゾット」は、栄養もありながら牛乳を手早く消費できます。

たとえば、「きのことベーコンのミルクスープ」や「ツナ缶とほうれん草のリゾット」は、1回で300〜500ml程度の牛乳を使用します。

■簡単ミルクスープ(2人分)

- 牛乳:400ml

- コンソメ:小さじ2

- 玉ねぎ・ベーコン・きのこ:適量

- 塩こしょう:少々

具材を炒めてから牛乳を加え、コンソメで味を調えるだけ。

鍋1つで完結し、洗い物も少なく済むのが魅力です。

もっと手軽なものなら、クノールの「牛乳でつくる」シリーズのカップスープもあります。

こちらは冷たい牛乳を注ぐだけで、コーンスープやじゃがいものポタージュなどができます。

お湯を沸かす必要もないので、時短かつ猫舌の人にもオススメ。

牛乳の保存方法と賞味期限を延ばすコツ

開封後は何日もつ?

牛乳を美味しく安全に飲み切るためには、正しく冷蔵保存することが大事です。

保存に適した冷蔵庫の温度は3〜5℃程度とされているので、冷蔵保存が必須です。

未開封の場合、パッケージに記載された賞味期限まで持ちますが、開封後はできるだけ早く、目安として2〜3日以内に使い切ることが推奨されています。

夏場や湿度の高い時期は傷みやすいため、「飲む直前に注ぐ」「使用後すぐ冷蔵庫に戻す」「キャップや注ぎ口を常に清潔に保つ」といった基本を守ることが、牛乳の風味と安全性を保つカギになります。

牛乳の冷凍保存は可能?

意外と知られていませんが、牛乳は冷凍保存も可能です。

ただし、冷凍するとたんぱく質と脂肪が分離してしまい、解凍後はそのまま飲むには不向きです。

そのため、冷凍牛乳は「料理用」に使うのがおすすめ。

たとえばホワイトソース、パンケーキ、スープなどです。

■冷凍の方法:

- 100mlずつジップロックなどの保存袋へ入れる or 製氷皿に入れて小分け冷凍

- 密閉袋で空気を抜いて冷凍庫へ(使用目安:1ヶ月以内)

■解凍方法:

- 冷蔵庫内で自然解凍がベスト(6時間程度)

- 加熱調理なら凍ったまま使用してもOK

風味や食感が変わることを前提に、「飲用」ではなく「調理用」と割り切るのがポイントです。

ロングライフ牛乳(LL牛乳)とは?

「ロングライフ牛乳(LL牛乳)」とは、超高温殺菌(UHT殺菌、130〜150℃で2秒)された牛乳のことで、未開封であれば常温で60日〜3ヶ月程度保存できるのが最大の特徴です。

災害用の非常食やアウトドア、備蓄用としても注目されています。

味は通常の牛乳と大きくは変わりませんが、若干の「加熱香(カルメラ臭)」を感じることがあり、好みは分かれます。

ただし、料理やカフェオレなどに使う場合は問題なく利用できます。

使い方は通常の牛乳と同じで、冷蔵庫で冷やして飲んでも、料理に使ってもOK。

開封後は通常の牛乳と同様、冷蔵庫で保管し2〜3日以内に使い切る必要があります。

もしかして傷んでる?アウトとセーフの見極め方

牛乳は見た目では劣化がわかりにくいこともあり、腐敗の初期サインを知っておくことが大事です。

以下のような変化が見られたら、すぐに飲用を中止してください。

■腐敗のサイン

・酸っぱい・刺激的なニオイ

・舌にピリピリとした刺激

・とろみや分離(ヨーグルト状になっている)

・黄色く変色している

日数が浅くても、常温に長時間放置されたり、直接口をつけて注いだりした牛乳は雑菌が繁殖しやすいため、味や見た目に異常がなくても注意が必要です。

迷ったときは「無理に飲まない」が鉄則です。

特に小さなお子さんや高齢者がいるご家庭では、慎重に判断されることをおすすめします。

牛乳がもたらす健康効果

牛乳で背は伸びるのか?

牛乳を飲むと背が伸びる」とよく言われますが、これは科学的にも一定の根拠がある説です。

牛乳には、成長に不可欠な栄養素であるカルシウム(100mlあたり約110mg)とたんぱく質(約3.3g)がバランス良く含まれています。

特に成長期の子どもにとって、骨の長さを決定づける「骨端軟骨」が活発に働くためには、カルシウムだけでなく、それを骨に定着させるたんぱく質やビタミンDの摂取も必要です。

文部科学省の『日本食品標準成分表』でも、牛乳は小児・学童期のカルシウム供給源として評価されています。

さらに、ある地区の小4の子どもたちを3年間追跡したところ、牛乳の摂取の大小で体重にはほぼ差がないものの、牛乳をよく飲む子どものほうが約3cm平均身長が高くなったというデータも報告されており、牛乳の継続的な摂取が成長に一定の影響を与える可能性が示唆されています。

骨を丈夫に保つ

牛乳の最大の健康効果の一つが、骨の健康維持です。

カルシウムは骨や歯の主成分であり、日本人の食事摂取基準(2020年版)でも、成人で1日600〜800mg程度のカルシウム摂取が推奨されています。

牛乳1杯(200ml)でそのうちの約200mgを摂取できる計算です。

ただし、カルシウムだけを摂っても骨にはなりません。

ビタミンDが不足していると、カルシウムの吸収率は低下します。

ビタミンDは日光を浴びることでも生成されますが、食品から摂るなら干ししいたけや鮭などが有効です。

また、骨粗しょう症の予防においては、カルシウム+ビタミンD+適度な運動の三本柱が重要とされており、牛乳はその中でも「手軽に摂取しやすいカルシウム源」として非常に優れた食品です。

牛乳と血糖値

血糖値の急上昇を避けたい方にとって、食品のGI値(グリセミック・インデックス)は重要な指標です。

GI値とは、食品が体内でどれだけ速く糖に変わるかを示す数値で、牛乳のGI値は約27〜30と、非常に低い部類に入ります。

これは、牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)がゆっくりと吸収されることに加え、たんぱく質と脂質が糖の吸収を抑制する働きがあるためです。

そのため、食前に牛乳を摂ると血糖値の上昇を穏やかにするという報告もあります。

お腹がふくらむので、食べ過ぎや早食いの抑制にも効果的です。

また、海外の研究では、低脂肪乳の摂取が2型糖尿病のリスク低下に関連しているとの報告もあり、牛乳は糖尿病予防にも期待できる飲料とされています。

牛乳と睡眠の関係

「眠れないときはホットミルクを飲むと良い」と昔から言われていますが、これは牛乳に含まれるトリプトファンというアミノ酸に由来します。

トリプトファンは、神経を落ち着かせるセロトニン、そして睡眠ホルモンであるメラトニンの材料になる成分です。

さらに、ホットミルクにすることで身体が温まり、リラックス効果が増すとされています。

寝る30分〜1時間前に温めた牛乳(約150〜200ml)をゆっくり飲むことで、入眠がスムーズになったという体験談も多く見られます。

睡眠に悩みを抱える方には、ホットミルク+はちみつ+シナモンなどのアレンジもおすすめです。

リラックスへの効果

牛乳には、精神的な安定にもつながる栄養素がいくつか含まれています。

特に注目されるのが、アミノ酸の一種であるGABA(γ-アミノ酪酸)とカルシウムの組み合わせです。

GABAは脳内の興奮を抑制し、ストレス緩和や不安の軽減に効果があるとされています。

有名どころは、江崎グリコの「ストレスを低減するチョコ」GABAですね。

また、カルシウム自体にも神経の伝達を調整する働きがあり、不足するとイライラしやすくなるとも言われています。

スポーツ後の牛乳補給

スポーツやトレーニング後のリカバリーには、たんぱく質と水分の補給が重要です。

牛乳はその両方を満たしており、筋肉修復に必要な必須アミノ酸をバランスよく含む飲料といえます。

運動後30分以内の「ゴールデンタイム」に牛乳200mlを摂ることで、筋たんぱく合成が促進され、筋肉量の維持・向上にも効果的だとする研究もあります。

プロテインも牛乳由来のタンパク質からできていますよね。

さらに、カリウムやカルシウムなどの電解質も豊富なため、スポーツドリンクの代替としても利用価値が高いです。

牛乳に関する小さな疑問

牛乳を飲むとお腹がゴロゴロするのはなぜ?

牛乳を飲んだ後に「お腹がゴロゴロする」「下痢をする」という方は、乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう)の可能性があります。

これは、牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素=ラクターゼの働きが弱い、あるいは欠如していることが原因です。

乳糖が消化されないまま腸に届くと、腸内で発酵し、ガスや水分を引き寄せてお腹の張りや下痢を引き起こします。

対策としては、少量ずつ摂る、加熱調理する、乳糖を含まない「無乳糖乳」やヨーグルト・チーズなど乳糖分解済みの乳製品を選ぶといった方法があります。

牛乳アレルギーと乳糖不耐症の違い

「牛乳でお腹が痛くなる」と聞くと、乳糖不耐症と混同されがちですが、牛乳アレルギーとは全く異なる反応です。

牛乳アレルギーは、牛乳に含まれるたんぱく質(カゼイン、β-ラクトグロブリンなど)に免疫が過剰反応を起こす状態で、皮膚の発疹、呼吸困難、アナフィラキシーショックといった症状を引き起こすこともあります。

一方、乳糖不耐症は「酵素の不足」による消化トラブルで、免疫系は関与しません。

つまり、牛乳アレルギーは医師の診断が必要な体質であり、完全除去が原則、乳糖不耐症は「食べ方や製品選びで対処可能な体質」という大きな違いがあります。

毎日牛乳を飲んでも大丈夫?

「毎日牛乳を飲むのは健康にいいの?」「飲みすぎると太るのでは?」という疑問は多く聞かれます。

結論から言えば、適量であれば毎日飲んでも問題なく、むしろ推奨されています。

文部科学省の食品成分表によると、牛乳200mlには約220mgのカルシウムが含まれています。

成人の1日あたりの推奨カルシウム摂取量(600〜800mg)を考慮すれば、牛乳2〜3杯(400〜600ml)で理想的な摂取に近づけることができます。

ただし、脂肪分やカロリーを気にされる方は「低脂肪牛乳」「無脂肪乳」を選ぶと良いでしょう。

過剰摂取(例:1日1リットル以上)は脂質の摂りすぎや消化不良の原因になることがあるため、上記のとおり2~3杯程度がベストです。

子どもや高齢者におすすめの牛乳の選び方

牛乳は全年齢にわたって健康維持に役立つ食品ですが、年齢に応じた選び方を意識することで、より効果的な栄養補給が可能になります。

■子ども(特に成長期)には…

- 「成分無調整牛乳」や「カルシウム強化乳飲料」がおすすめ

- 例:雪印メグミルク「毎日骨太」シリーズ(MBP配合)

■高齢者には…

- 消化に優しく、乳糖不耐症対策として「無乳糖牛乳」や「ヨーグルト」

- 骨粗しょう症対策として、ビタミンD添加タイプの牛乳も有効

年齢に合わせて牛乳の種類を選ぶことで、より効率的にカルシウムを吸収し、成長や骨密度の維持に役立てることができます。

植物性ミルク(豆乳・アーモンドミルク)との比較

近年注目されている植物性ミルク(豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなど)は、牛乳の代替品として人気が高まっています。

これらは動物性成分を含まないため、ビーガンや乳アレルギーの方にも適しています。

■栄養面の比較(100mlあたり)

- 牛乳:たんぱく質3.3g、カルシウム110mg

- 豆乳(無調整):たんぱく質3.6g、カルシウム約15mg

- アーモンドミルク:たんぱく質0.5g、カルシウム100mg(添加タイプ)

豆乳は高たんぱくで満足感があり、アーモンドミルクは低カロリーかつビタミンEが豊富です。オーツミルクは自然な甘みがあり、泡立ちやすさからラテ用ミルクとしてカフェでも採用が増えています。

スターバックスでのミルクカスタマイズ

スターバックスコーヒーでは、ドリンク注文時に牛乳から他の植物性ミルクに無料または有料でカスタマイズすることが可能です。

2025年現在、日本国内のスターバックスでは通常のミルクを以下に変更ができます(一部店舗除く):

- 低脂肪乳

- 無脂肪乳

- ソイミルク(豆乳):まろやかでやさしい味わいに。ラテやフラペチーノにも◎。

- アーモンドミルク:香ばしい風味で、カロリーを抑えたい方に人気。

- オーツミルク:やさしい甘さと泡立ちの良さで、カフェラテやティーラテとの相性抜群。

ソイラテやオーツミルクラテは、健康志向の方やアレルギー対応が必要な方からの支持が高く、レギュラーメニューとしても定着しています。

牛乳に比べて栄養バランスは異なるため、「カフェでは植物性、家庭では牛乳」など、シーンによって上手に使い分けてみるのもいかがでしょうか。

まとめ:牛乳をもっと理解し、上手に活用しよう

この記事では、牛乳の基礎知識から種類の違い、栄養価、保存方法、さらには健康効果や代用品レシピに至るまで、網羅的にご紹介しました。

牛乳はただの飲み物ではなく、私たちの健康と暮らしに深く関わる「身近な機能性食品」です。

知識を持つことで、より効果的に、そして自分の体質やライフスタイルに合った使い方ができるようになります。

今後はぜひ、日々の食卓やおやつ、ドリンクに牛乳を上手に取り入れて、健康的で豊かな食生活を実現してみてください。